下面这部分,对象是对飞机的气动力学有兴趣的读者。空气动力学研究的是飞机在飞行当中的力学问题。最早的伯努利方程Bernoulli equation,研究对象主要是水的,即轮船航行的问题。自从莱特兄弟飞机问世之后,就有了飞机在空气中飞行的问题。水和空气的最大差别是前者是不可以被压缩的,而后者是会被压缩的。就是纳维-斯托克斯方程,Navier-Stokes equations,简称NS方程。二次世界大战后期,德国人有了喷气式发动机和喷气式战斗机Me 262,最高时速达到音速的0.96。于是就有了高速空气动力学。现在NS方程可以用计算机做数值解。以前只能做理论推论之后的近似解,然后到风洞上做实验,求证最佳结果。即使现在计算机的结果,也还是要到风洞上去吹风验证结果。所以风洞是设计飞机不可缺少的工具。

风洞的基本工作原理就是模仿飞机在空气中的飞行。飞机在空中飞行,飞机是动的,空气是不动的。在风洞中,做一个缩小比例的飞机模型,飞机模型是不动的。先把空气压缩,储存在空气罐里。然后用压缩空气吹飞机模型。飞机模型上有许多传感器,把飞机模型各个部位的受力情况记录下来。这些飞机模型的受力状况和真实飞机在空中的飞行基本相符。

50年代初北航建院之后,建造的第一个低速风洞。照片上的背景是空气储存罐。从左至右,徐华舫,陆士嘉,沈元。后来我父亲主持了中国第一座中型的超音速风洞。可惜没有照片。小型超音速风洞基本上只能做教学使用。中性超音速风洞才能做真正的超音速飞机的定型工作。当年北航的风洞是在北航校园的最南边。风洞吹风口朝南,对的是现在的知春路大运村,当年是罗庄生产队。因为吹风时噪音奇大无比,罗庄生产队曾对北航多次抗议,非常不满。在60、70年代时,北航的中型超音速风洞是中国唯一可用的。所以歼八的风洞测试责无旁贷的落在了北航风洞实验室,简称“机三风洞“。名字的来源大概是因为文革前空气动力教研室是北航1系103教研室吧。文革中改为5系506教研室。

这儿显示的有:

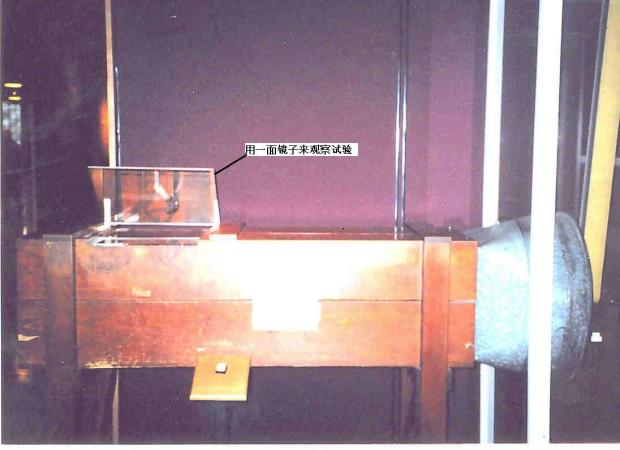

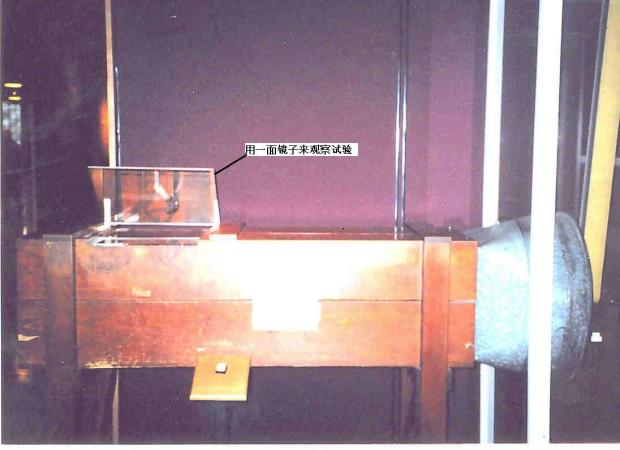

1.莱特兄弟第一架飞机时用的风洞,用一面镜子观察流动。

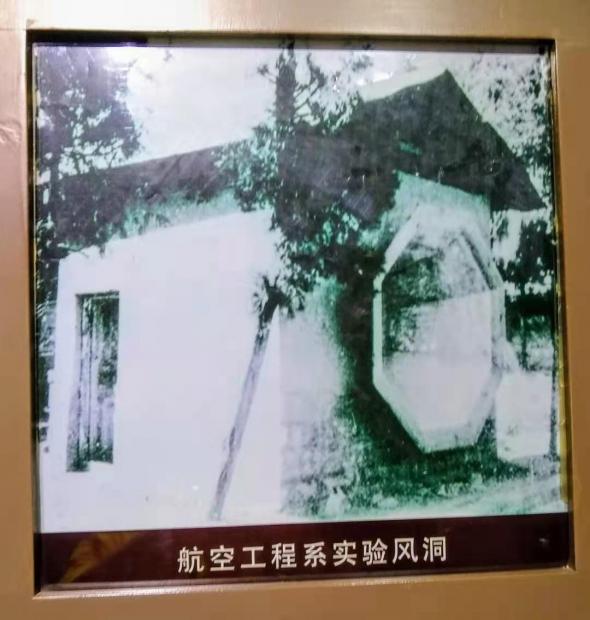

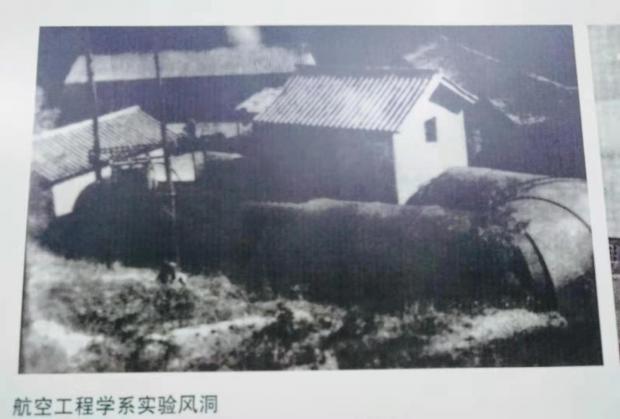

2.中国的第一个风洞,30年代初建在清华大学,主持设计者之一是早年毕业于东北大学,在清华大学任教的张捷迁。

3.西南联大的风洞。还记得我父亲讲过做学生时上课做试验。抗战期间的能源电力短缺,所以每次开风洞的时间很短。3张照片。

4.歼八飞机:注一。这是网上关于歼八飞机文字。我想对其中我父亲的一段,加以解释。他本人从来没有讲过此事。我只是根据我对空气动力学的理解来解释一下。

当年中国空军的歼八飞机是在米格21基础上的性能更强的飞机。如文章所说,试飞之后有高速下的稳定性问题。类似汽车在高速时的控制,稍有偏差,就可能出事故。在多次风洞试验之后,采取的方案一是增大垂直立尾,二是在飞机下部加了腹鳍,即沿着飞机纵向的翼片。现在的歼20还有腹鳍。这个增大立尾和腹鳍,定性说起来很容易。定量来讲,增大多少是关键。增大稳定性,就一定会减少灵活性。附上2张照片,歼八和歼20,飞机的后部,在发动机的下面有一个和飞机纵向平行的片,和在机身上面的垂直立尾类似。歼20有2个腹鳍。

注一: 在飞机研制过程中,设计人员突破了许多技术关键。在飞机气动布局方面,当时世界上设计超音速歼击机面临的最大问题是保证飞机大马赫数时的方向安定性。副总设计师顾诵芬主持设计攻关,空军派出优秀飞行员葛文墉进行配合,测定了 歼7 飞机大马赫数时的方向安定性及飞行品质,为 歼8 飞机设计提供了借鉴和依据;六〇一所、沈阳飞机厂、气动力研究试验部门的技术人员与北京航空学院教授陆士嘉、徐华舫等组成的攻关小组,做了大量风洞试验与研究分析,最后确定的 歼8 型飞机的垂直尾翼和腹鳍的设计方案,保证了在大马赫数时具有良好的方向安定性。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号